- Start

- Projekt Smart Living

- Steine für Organspende

- Kolumnen

- Pressearbeit

- Nephro Presseschau

- Stichpunkt Dialyse

- Früh ans Leben gekettet

- Dialyse: Hintergründe, Fakten & Erfahrungen

- Organspende & Verantwortung

- Über Spektrum Dialyse

- Mein Weg

- Mittendrin: Dialyse & Alltag

- Thomas Lehn Lebenswerk

- My Net

- Was kostet die Dialyse

- Termine Spektrum Dialyse

- Links

- Kontakt

- Danke

- Für Ärzte

Leben im Schatten der Krankheit: Die psychologischen Herausforderungen chronisch kranker Menschen

von Martin G. Müller - Spektrum Dialyse

Chronische Krankheit – Psychosoziale Dimensionen einer lebenslangen Herausforderung

Ein Leben mit einer chronischen Erkrankung ist weit mehr als ein medizinischer Zustand. Es ist eine existenzielle Herausforderung, eine fortwährende Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, der Gesellschaft und den Grenzen des eigenen Machbaren. Wer seit Jahrzehnten mit einer Krankheit lebt, durchläuft immer wieder Phasen der Anpassung, Resignation, aber auch des Widerstands. Dies gilt für Frauen, Männer und Diverse gleichermaßen, die trotz aller Fortschritte in der Medizin mit unzähligen Benachteiligungen, sozialer Isolation und existenziellen Lebensfragen konfrontiert sind.

Chronische Krankheit als lebenslanger Begleiter

Die Diagnose einer unheilbaren Krankheit bedeutet oft einen Bruch in der Lebensplanung. Was zunächst als Ausnahmezustand beginnt, wird zur Normalität. Die Krankheit nimmt sich Zeit, sie bleibt, breitet sich aus, während das Umfeld der Betroffenen sich weiterentwickelt, Pläne schmiedet und Lebenswege verfolgt, die einem selbst verschlossen bleiben. Man steht auf der Standspur, an der alle in jeder Lebensphase sozusagen Vorbeifahren. Die sozialen Medien stellen das klar da. Der Blick auf das eigene Leben ist dadurch oft von Verlust geprägt: verlorene Möglichkeiten, verlorene Kraft, verlorene soziale Verbindungen.

Dabei stellt sich immer wieder die Frage: Wie lebt man mit einer Zukunft, die einem vom eigenen Körper diktiert wird?

Die psychosoziale Entwicklung und Identitätsbildung

Die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen dauert sein gesamtes Leben an und ist zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen – so sagte es der Psychoanalytiker Erik H. Erikson. Jedes Ereignis kann die Identität eines Menschen prägen und dazu führen, dass sich die Persönlichkeit verändert, beziehungsweise weiterentwickelt. Um diese Entwicklung zu beschreiben und besser einzuordnen, hilft das Erikson acht Stufenmodell. Chronisch Kranke stehen dabei oft vor besonderen Herausforderungen:

- Jugendalter (Identität vs. Rollenkonfusion): Während Gleichaltrige ihre Zukunft planen, erleben erkrankte Jugendliche Einschränkungen, die sie aus sozialen Gruppen ausschließen.

- Frühes Erwachsenenalter (Intimität vs. Isolation): Partnerschaft und Familie werden für viele Betroffene unerreichbar, da die Krankheit eine Belastung für Beziehungen darstellt oder gesellschaftliche Vorurteile eine Rolle spielen.

- Mittleres Erwachsenenalter (Generativität vs. Stagnation): Während Gesunde Kinder großziehen und berufliche Erfolge feiern, bleibt chronisch Kranken oft nur das Ehrenamt als Quelle der Anerkennung.

Diese Entwicklungsphasen zeigen, dass chronische Erkrankungen weit mehr als nur medizinische Probleme darstellen – sie beeinflussen die Identitätsbildung, das soziale Gefüge und die Wahrnehmung des eigenen Körperbildes wie Selbstwerts. „Die Krankheit führt oft dazu, dass man mit sich selbst beschäftigt ist und so, auf den ersten Blick im übertragenen Sinn stagniert. Das kann dazu führen, dass Menschen sich abwenden, was zur Selbstabsorption (wenn man sich nur um sich selbst kümmert) führt.“

Emotionale Verarbeitung: Zwischen Resignation und Widerstand

Psychologisch betrachtet befindet sich daher ein chronisch kranker Mensch in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Anpassung und Rebellion. Manche finden in der Akzeptanz Ruhe, andere kämpfen gegen das Unvermeidliche an. Beide Reaktionen sind menschlich und oft wechseln sie sich im Lebensverlauf bis auch zur Resignation ab.

Es gibt Tage, an denen die Kraft fehlt, an denen sich die Krankheit wie ein eiserner Ring um die Brust legt, die Gedanken schwer macht und die eigene Existenz infrage stellt. Doch es gibt auch Momente des Trotzes, des Aufbäumens gegen die Unsichtbarkeit, gegen die Reduzierung auf eine Diagnose/Krankheit in allen Bereichen. "Ich bin mehr als meine Krankheit!" ist ein Satz, der viele Patienten antreibt, auch wenn das System sie oft genau auf diesen einen Aspekt reduziert.

Gesellschaftliche Wahrnehmung und Isolation

Ein wesentliches Problem, das viele chronisch Kranke teilen, ist die gesellschaftliche Wahrnehmung. Wer nicht sichtbar leidet, wird oft nicht ernst genommen. Wer nicht mehr voll leistungsfähig ist, gerät schnell an den Rand der Gesellschaft. Viele Betroffene berichten von einer zunehmenden Isolation, weil sie mit der Alltagsgeschwindigkeit der Gesunden nicht mehr mithalten können.

Geht es ihnen einmal gut, haben viele chronisch kranke Menschen ein schlechtes Gewissen, wenn sie diesen einen seltenen Tag genießen. Denn werden sie dabei gesehen, heißt es schnell: „Siehst du, so schlecht geht es dir doch gar nicht – man muss nur wollen!“ Niemand versteht, was genau dieser eine gute Tag im Vergleich zu all den anderen für diese Menschen bedeutet.

In der Vorstellung ist es vielleicht vergleichbar mit einer Autofahrt bei Dauerregen: Man fährt unter einer Brücke hindurch – und für einen kurzen Moment hört es auf, gegen die Windschutzscheibe zu prasseln. Genau so fühlt sich dieser Tag an. Ein kurzes Innehalten, ein Augenblick der Erleichterung – und doch ist der Regen sofort wieder da.

Psychologisch lässt sich dieser Moment als kurze Phase veränderter Wahrnehmung eingliedern – nicht als Heilung, sondern als Atempause im Ausnahmezustand. Einladungen werden deshalb seltener ausgesprochen. Freundschaften verlaufen sich, und selbst Familienmitglieder wissen oft nicht, wie sie mit der Krankheit und dem wechselhaften Verlauf umgehen sollen.

Hinzu kommen finanzielle und berufliche Unsicherheiten. Auch wenn sie beruflich trotz Krankheit, oft weniger Krankheitstage im Jahr hatten als gesunde, hatte dies keine Bedeutung, an den eigenen Grenzen eine große Lebensleistung erbracht zu haben. Wer chronisch krank ist, kann teils nicht mehr in Vollzeit arbeiten oder verliert gänzlich den Anschluss an den Arbeitsmarkt. Dies führt in der Folge nicht nur zu wirtschaftlichen Problemen bei den Menschen, sondern auch zu einer Identitätskrise: Wer bin ich, wenn ich nichts mehr leisten kann?

Der lange Abschied: Chronische Krankheit als stiller Verlust

Ein Aspekt, der oft unterschätzt wird, ist der Prozess des schleichenden Verlusts. Während akute Krankheitsphasen oft mit großer Aufmerksamkeit verbunden sind, ist der langsame Verfall leiser, unauffälliger und gerade deshalb so belastend. Immer wieder erleben diese Patienten über Jahre kleine wie große Abschiede: von Fähigkeiten, von Unabhängigkeit, von Menschen. Die Angst vor dem Verlust der Eigenständigkeit. Diese Verluste sind oft unsichtbar, aber sie summieren sich zu einer tiefen Trauer, die im Alltag kaum Raum findet.

Die Theory of Chronic Sorrow (Chronische Trauer) beschreibt genau dieses Phänomen: das wiederkehrende Gefühl der Trauer über eine Krankheit, die nicht vergeht. Es ist ein Zyklus aus Hoffnung und Enttäuschung, aus kleinen Siegen und neuen Niederlagen. Die Kunst besteht darin, trotz allem weiterzumachen und sich nicht in der Resignation zu verlieren.

Patienten haben teils mehr als zehn Krankheitssymptome am Tag gleichzeitig zu bewältigen plus wiederkehrenden Krankenhausaufenthalte (Stammgast). Erkranken sie zusätzlich, gelingt es ihnen oft nicht mehr, auf den vorherigen Gesundheitszustand zurückzukehren. Das medizinische Team, so heißt es, müsse diese chronische Trauer als normale Reaktion auf Verluste betrachten und – wenn sie ausgelöst wird – Unterstützung bieten, indem es positive Bewältigungsstrategien fördert und Rollen übernimmt, die die Krankheitsbewältigung erleichtern. Doch genau das kann heute aufgrund des Personalmangels kaum noch stattfinden – wenn die chronische Trauer überhaupt noch klinisch diagnostiziert wird.

Einige Betroffene flüchten sich daher in maladaptive (unangepasste) Tagträumerei (maladaptive daydreaming). Sie verbringen dabei hin und wieder Zeit in intensiven Tagträumen und entwickeln ausgearbeitete innere Welten – oft mit wiederkehrenden Figuren und Handlungen. Während dieses Verhalten in anderen Zusammenhängen als eigenständiges psychisches Krankheitsbild betrachtet und entsprechend psychotherapeutisch sowie gegebenenfalls medikamentös behandelt wird, dient es hier den Betroffenen als individuelle Bewältigungsstrategie. Für viele ist es die einzige Möglichkeit, sich zeitweise von den konstanten Belastungen des Alltags zu distanzieren – eine Art innerer Rückzugsort oder „kleiner Urlaub“, bevor sie sich erneut der Realität stellen. In diesem Zusammenhang wird ein eigentlich pathologisches Phänomen zu einer subjektiv hilfreichen Coping-Methode (Bewältigungsstrategie) – ein Umstand, der auch aus medizinischer Sicht verstanden und differenziert betrachtet werden muss.

Sinnsuche und Widerstand: Die Kraft der eigenen Geschichte

Dennoch gibt es Wege, sich nicht nur als Opfer der eigenen Krankheit zu sehen. Viele Betroffene finden Sinn in der Weitergabe ihrer Erfahrungen, im Einsatz für andere, in der bewussten Gestaltung ihres Alltags. Manche engagieren sich in der Selbsthilfe, andere schreiben – wie in diesem Fall – Texte, die nicht nur die eigene Geschichte widerspiegeln, sondern stellvertretend für viele stehen.

Die Geschichten, die daraus entstehen, sind oft roh, voller Emotionen und ohne falsche Beschönigung. Sie geben Einblick in eine Welt, die für viele unsichtbar bleibt. Sie zeigen, was es bedeutet, tagtäglich mit den eigenen Grenzen konfrontiert zu sein, sich ständig neu zu positionieren, um diese nicht zu hart zu spüren – und trotzdem weiterzumachen.

Es ist nicht immer die Krankheit, die kaputtmacht, sondern das ewige Warten. Das ewige „Könnte, hätte … Hoffen“ - Das ewige Übersehen werden.

Ein Leben zwischen Krankheit und Selbstbestimmung

Letztlich ist das Leben mit einer chronischen Erkrankung ein ständiges Austarieren zwischen Akzeptanz und Widerstand, zwischen Verlust und Sinnfindung. Die emotionale Belastung ist enorm, doch ebenso groß ist oft die innere Stärke der Betroffenen. Wer jahrzehntelang mit einer Krankheit lebt, entwickelt eine besondere Sicht auf das Leben – eine Sicht, die zwischen Klarheit und Schmerz, zwischen Hoffnung und Realismus schwankt. Dieser Text soll nicht nur eine einzelne Geschichte erzählen, sondern das Erleben vieler widerspiegeln. Es ist eine Einladung zum Nachdenken, zum Mitfühlen und zum Verstehen einer Lebensrealität, die oft im Schatten bleibt, aber so viele Menschen betrifft.

Doch was bedeutet es wirklich, mit einer schweren Krankheit aufzuwachsen – nicht für Monate, nicht für Jahre, sondern ein Leben lang, bis zur letzten Minute? Was geschieht mit Träumen, Hoffnungen und dem Gefühl von Zugehörigkeit, wenn die Krankheit zum ständigen Begleiter wird? Die folgenden Abschnitte bieten eine unmittelbare und unverfälschte Darstellung aus Patientensicht – jenseits medizinischer Fachsprache, aber mit der Wahrheit, wie sie erlebt wird.

Alles lässt sich wie dargestellt analysieren, systematisieren, erklären – doch nur, wenn man den Mut hat, auch hinzusehen. In das echte Leben. In die innere Welt der Betroffenen.

Jenseits der Theorie – Die Wirklichkeit der Betroffenen

Das Leben im Schatten der Krankheit

Ein Kind voller Wünsche und Ziele – doch alles, was man wollte, durfte man nicht. Während gesunde Kinder von Abenteuern, sportlichen Erfolgen, Hochzeit oder einer Familie träumten, wurden einem diese Träume früh genommen. Die Vorstellung einer Zukunft voller Möglichkeiten wich der harten Realität medizinischer Einschränkungen. Ein Leben, das andere frei gestalten konnten, blieb einem selbst verwehrt. Und mit jedem Jahr wurde deutlicher: Das bisschen Lebensqualität, das blieb, wurde von einem völlig überlasteten Gesundheitssystem immer weiter beschnitten.

Wenn Einsamkeit Alltag wird

Alleinsein als ständiger Begleiter. Freundschaften? Oft nur in der Fantasie existent. Ehrliche Menschen, die sich kümmern, ohne es als Belastung zu empfinden, sind rar. Niemand sieht die kleinen, aber riesigen täglichen Erfolge dieser chronisch kranken Menschen: den selbstständigen Einkauf wo man selbst manchmal nicht weiß wie man ihn bewältigte, das Tragen der Wasserkisten oder andere Dinge in kleinen Mengen, das Erhalten der Autonomie durch genau geplante Vorratshaltung, das immer wiederkehrende Überwinden der eigenen Schwäche bei Krankheitsschüben.

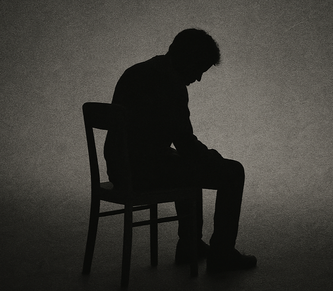

Um Hilfe zu bitten, wird immer schwerer – zu oft wurde man übersehen, vergessen oder mit Floskeln abgewiesen. Es ist keine Depression, sondern die Resignation vor einer Realität, die niemand wahrnimmt. Die Resignation darüber, dass das eigene Leben in den Augen anderer kaum eine Rolle spielt.

Und selbst der hart erarbeitete Tagesplan – wird belächelt. Insbesondere von denen, die es eigentlich besser wissen müssten.

Kinderlosigkeit im Schatten der Krankheit

Ein Leben ohne Kinder – eine Lücke, die niemand füllen kann. Nicht viele können verstehen, wie tief der Schmerz darüber sitzt, niemals ein Kind in den Armen gehalten, niemals getröstet, niemals voller Stolz den Schulabschluss oder den Berufsweg eines eigenen Kindes begleitet zu haben. Kein erster Schrei, kein erstes Lächeln, kein „Mama“, kein „Papa“, keine Momente elterlichen Stolzes. Auch keine Enkel, keine familiäre Kontinuität. Was für viele selbstverständlich ist, bleibt für Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen oft ein unerreichbarer Wunsch – ein tiefer Riss im Herzen, der niemals heilt.

Wie stark ein unerfüllter Kinderwunsch belasten kann, zeigt sich auch bei Gesunden, die über Jahre hinweg alles versuchen – von mehrfachen künstlichen Befruchtungen in einem Kinderwunschzentrum bis hin zur Gebärmuttertransplantation. Viele setzen dabei ihre ganze Hoffnung auf einen Erfolg. Doch wenn dieser ausbleibt, zerbrechen nicht wenige daran.

Für chronisch Kranke ist dieser Schmerz oft von Anfang an unausweichlich – eine lebenslange Realität, die auch kaum jemand wahrnimmt. Schon gar nicht jene, die dem Patienten zudem zu oft mit Respektlosigkeit in allen Abläufen begegnen.

Liebe – ein Wunsch, der bleibt

Partnerschaft? Unmöglich. Das Äußere schreckt ab, der Körper ist gezeichnet von Krankheit. In einer Welt, in der das Schönheitsideal durch Sendungen wie Germany’s Next Topmodel, Love Island, Power of Love u. v. m. geprägt wird, bleiben Menschen mit sichtbaren Erkrankungen unsichtbar. Sie passen nicht in das Bild, das von Perfektion bestimmt ist. Auch nicht da sie schleichend immer mehr zum Pflegefall werden. Sie bieten keine Sicherheit, um ein Leben mit Familie aufzubauen oder im späteren Alter die Welt zu bereisen, das Leben mit Aktivitäten und einem edlen Tropfen zu genießen.

Doch genau das ist für viele Gesunde ein zentraler Lebenswunsch – in allen Phasen ihres Lebens. Niemand sieht im Kranken den liebevollen, warmen Menschen dahinter, der Nähe sucht, verstanden werden möchte und auf seine Weise viel zu geben hätte. Menschen, die in einer Partnerschaft oder Ehe leben, führen oft ein anstrengendes Leben – nicht selten fern ihrer eigenen Realität und Wünsche. Sie spielen die heile Welt, solange die Kraft noch reicht – aus Angst, verlassen zu werden und alles zu verlieren. Insbesondere, wenn tatsächlich der Kinderwunsch erfüllt werden konnte.

Die Nacht wird lang, wenn niemand da ist, der zuhört, der stützt, ohne dabei selbst über Belastungen nachzudenken. Oder man neben einem Partner liegt, der nicht versteht oder unwissend ist. Der Wunsch nach Liebe – magischen Momenten bleibt, doch die Realität zeigt: Man bleibt allein. Lässt man den Eigenschutz einmal fallen und traut sich in dieser Situation, einem Menschen seine Liebe zu gestehen, wird man selten belohnt – man wird mit warmen Worten am Ende zum guten Freund … was danach noch einsamer macht.

Wie wichtig Beziehungen für kranke Menschen sind, sieht man auch im Bereich der Behindertenhilfe, wo es zum Beispiel Sexualbegleiter*innen gibt. Dies sind professionell ausgebildete Personen, die Menschen mit körperlichen, psychischen oder sozialen Einschränkungen dabei unterstützen, ihre Sexualität in einem geschützten Rahmen zu erleben. Selbst in Justizvollzugsanstalten gibt es Liebeszellen, um dem Partner intim begegnen zu können. All das bleibt vielen chronisch Kranken in ihrem täglichen Leben verwehrt.

Hier meldet sich zudem die Realität: Die meisten haben oft gar nicht mehr die Kraft, sich auf eine Partnerschaft einzulassen. Man ist zu schwach dafür – und zudem zu lange allein, um sich auf das Neue einzulassen. Es fehlt trotz des Vermissens der Mut zu diesem Schritt.

Ein Leben zwischen Therapieplan und Tagtraum

Und dann kommt ein bestimmtes Alter, in dem viele Menschen ihr Leben noch einmal ganz neu denken. Sie verändern ihre Umgebung, kündigen den Job, lassen Vergangenes hinter sich – und beginnen woanders noch einmal neu. Ein anderer Ort, ein neues Umfeld, vielleicht sogar ein ganz anderer Lebensstil. Für viele Gesunde ist das ein mutiger, aber realisierbarer Schritt.

Menschen mit chronischer Erkrankung bleibt diese Freiheit oft verwehrt. Sie sind fest eingebunden in Therapieabläufe, auf medizinische Strukturen angewiesen, auf Versorgungsnetze, die nicht überall verfügbar sind. Ein Neuanfang an einem anderen Ort ist kaum möglich – nicht, weil der Wille fehlt, sondern weil die Rahmenbedingungen es nicht zulassen. Die Behandlung lässt sich eben nicht einfach in Tablettenform mitnehmen.

In der Schwäche kann man sich auch nicht klar über ein neues Lebenskonzept werden. Man dümpelt in einem Trott vor sich hin, der von anderen bestimmt wird. Man kämpft um jeden kleinen Freiraum, ist ständig damit beschäftigt, sich neu auszutarieren/reduzieren, um die eigenen körperlichen Grenzen nicht zu stark zu spüren.

Oft flüchtet man sich in eine Art Phantasiewelt, um dem Alltag zumindest für einen Moment zu entkommen. Dann liegt man vielleicht gedanklich am Meer, fährt mit dem Fahrrad, ist erfolgreich und beliebt im Leben – oder verbringt mit einer fiktiven Familie einen Urlaub. Urlaube sind für viele ohnehin nicht frei und spontan möglich. Auch Hobbys wie Malen, Fotografieren, Computerspiele, Basteln, das Gestalten digitaler Welten oder eine tiefe Spiritualität und der Glaube an Gott bieten Rückzugsorte, bevor man sich der Realität wieder stellen muss. Dabei lebt man zunehmend zurückgezogen. Und selbst im Glauben bleibt man oft allein: Viele Kirchen setzen das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten voraus – doch diese sind für viele Betroffene nicht mehr so leicht erreichbar wie früher. So bleiben sie auch im spirituellen Raum und in der Seelsorge oft ausgeschlossen. Selbst wenn man in der Gemeinde früher bekannt war, fragt heute kaum jemand nach, wenn man fehlt. Aus den Augen, aus dem Sinn – auch in der Gemeinschaft des Glaubens, der Nächstenliebe und der Warmherzigkeit.

Gesunde gehen abends mit Freunden ins Kino oder Theater, treffen sich zum Essen, planen Reisen oder Veränderungen. Für viele chronisch Kranke bleibt das oft eine ferne Vorstellung – zu aufwendig, zu belastend, zu riskant. Und so bleibt man zurück – oft allein – in einem Leben, das nicht mehr neu geschrieben werden kann. Das vielfältige Leben, das andere führen, erlebt man lediglich über Beiträge in den sozialen Medien mit – als stille Beobachterin oder Beobachter. Und gerade dadurch wird der eigene Verlust, das Dasein auf der Standspur des Lebens, umso deutlicher spürbar.

Im Schatten des Systems

Berufliche Anerkennung, der Beweis der eigenen Fähigkeiten – für viele unerreichbar. Wer nie die Chance hatte, sich beruflich zu beweisen, sucht oft Anerkennung in anderen Bereichen, etwa im Ehrenamt. Doch selbst hier begegnen einem nicht selten Ablehnung, Herabsetzung und Mobbing, weil Krankheit als Schwäche gewertet wird. Viele Betroffene haben zudem Angst davor, mit Darstellungen von Erkrankungen konfrontiert zu werden, bei denen der Verlauf weiter fortgeschritten ist als bei ihnen selbst. So wird man auch hier gerne aussortiert, die persönliche Leistung ignoriert – und gleichzeitig in der Gesellschaft als Sonderling wahrgenommen. Nach vielen Jahren der Arbeit ist man zudem auch in der Gemeinschaft der Selbsthilfe schnell vergessen, wenn nichts mehr geht. Dabei sollte gerade dieser Ort ein Netz sein, das auffängt und begleitet.

Und in der medizinischen Welt? Der Mensch verschwindet hinter Akten, wird zur Fallnummer, zur statistischen Größe. Jahrzehnte der Krankheit haben Spuren hinterlassen, Nebenwirkungen lasten schwer – doch das System erwartet, dass man weiterhin nach seinen Vorgaben funktioniert. Eine individuelle Anpassung an das Krankheitsbild existiert kaum noch oder scheitert schlicht an dauerhaft besetzten Telefonleitungen.

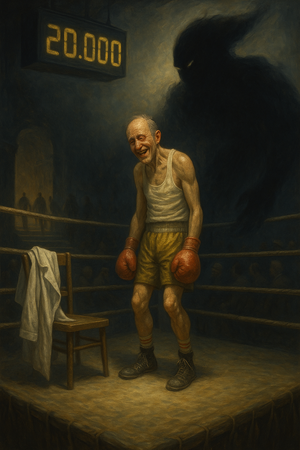

Je kränker man wird, desto stärker muss man sein, um weiterzukämpfen. Doch genau dann fehlen oft die Ärztinnen und Ärzte, die Sicherheit geben – jene, die wie ein Trainer am Rand des Boxrings stehen, Mut machen, antreiben und begleiten. Die Patientinnen und Patienten stehen stattdessen immer häufiger allein da. Klinisch ist man müde, sich ständig wechselnden Ärzten immer wieder neu erklären und darstellen zu müssen, da sie sich vor dem Erstkontakt nicht in den Patienten einlesen. Der Umfang der täglichen Belastung ihres Patienten wird so oft nicht mehr erfasst oder verstanden. Und politisch? Da ist keine echte Perspektive zu erkennen, dass sich an dieser Situation grundlegend etwas zum Besseren wendet.

Keiner versteht die große Hoffnungslosigkeit, die viele Patientinnen und Patienten empfinden, wenn der Arzt nach wenigen Worten, die nicht wirklich weiterhelfen, einfach wieder geht – und man ihn nicht zurückhalten kann. Es bleibt so viel Unausgesprochenes. Genau dort, wo man Hilfe am dringendsten bräuchte.

Zu Hause brechen die Symptome dann oft mit voller Wucht über einen herein: Tränen, Angstzustände, Panik. Manche Betroffene gehen bewusst nach draußen, um im Ernstfall schneller gefunden zu werden – weil sie sich einem Zusammenbruch nahe fühlen. Sie trauen sich oft nicht mehr, den Rettungsdienst zu rufen. Stattdessen laufen sie in der Nacht vor Schmerzen durch die Wohnung – zwischen Küche und Wohnzimmer, knien, stehen, liegen auf dem Boden. Einfach allein gelassen von einer Medizin, die solche Belastungen gar nicht mehr erfasst.

Trotz all dieser Belastungen und Entbehrungen geben viele dieser Menschen anderen Kraft, unterstützen hören zu – sei es im Leben oder auf dem letzten Weg.

Sie haben aus ihrem Leben heraus eine Gabe entwickelt, die heute vielen fehlt – und die sie in der sogenannten „gesunden Welt“ oft unheimlich erscheinen lässt: die Fähigkeit zur emotionalen Intelligenz – oder, wie man sie auch nennen kann, zur intuitiven Menschenkenntnis.

Sie besitzen die besondere Gabe, zwischen den Zeilen zu lesen. Nicht das, was ein Mensch sagt, sondern das, was er nicht sagt, zu hören. Mit dieser Begabung spüren sie Spannungen, Unsicherheiten oder Verletzlichkeit – selbst wenn ihr Gegenüber, ob Arzt, Pflegepersonal oder Mitmensch, äußerlich stark oder verschlossen wirkt. Sie sehen nicht nur die Fassade, sondern das, was dahinter lebt.

Sie machen ihr Gegenüber auf dieser Ebene beinahe „nackt“, erkennen so Liebenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit – oder eben auch Schäbigkeit. Diese Fähigkeit ist über Jahre gewachsen, wie ein innerer Kompass. Eine stille Waffe der Selbstbehauptung. Nicht zum Angriff, sondern um im „Face to Face“ noch das Beste für sich erreichen zu können.

Doch – bei all der Fähigkeit, andere zu durchschauen – bleiben sie selbst Meister der Tarnung. Auch sie verschleiern oft ihre eigene Gefühlswelt. Sie sagen, was die Menschen hören möchten. Nicht aus Feigheit, sondern aus Erschöpfung. Weil sie wissen, dass man für die ganze Wahrheit – auch mit der Angst, die Eigenständigkeit zu verlieren, der Zukunftsangst und in einem überforderten Seniorenheim zu landen – meist keinen Raum bekommt.

Unantastbar? Vom stillen Sterben der Würde

Die wenigen Freunde und Familienmitglieder gehen – einer nach dem anderen. Auch die Eltern oder langjährigen Krankheitspartner, die das Kind einst begleitet haben, verlassen irgendwann das Leben. Dabei haben gerade sie oft die gleiche Gefühlswelt durchlebt wie die Betroffenen heute – mit einer zusätzlichen Angst, die kaum jemand verstand: die Angst, das eigene Kind zu verlieren.

Das Leben wird stiller. Einsamer. Das Umfeld kleiner. Und irgendwann fühlt man sich selbst wie eine Pappfigur – oberflächlich, uninteressant, ersetzbar. Man wird zum Fremden in einer Gesellschaft, die für Mitgefühl keine Zeit mehr hat – oder es durch soziale Medien längst verlernt hat. Es besteht zu oft kein Interesse mehr am Menschen.

Behörden, Krankenkassen, Vermieter, Ärzte, Pflege, Pflegedienste – sie alle tragen auf ihre Weise zum Druck bei. Sie sehen oft nur Zahlen, Fristen und Abläufe – nicht das große Paket, das viele Betroffene täglich mit sich tragen: die Last einer fortschreitenden Krankheit, begleitet von all ihren sozialen Konsequenzen und stillen Abschiede.

Da ist die Einsamkeit. Der Verzicht – auf scheinbar Selbstverständliches. Viele Nahrungsmittel sind wegen Mehrfachdiäten und Unverträglichkeiten tabu. Kein spontanes Essen gehen. Kein Theaterbesuch. Kein Kino. Kein Urlaub. Kein Haustier. Kein freies Hobby. Kein freies Wohnen wie andere. Auch finanzielle Probleme, ein Leben ohne Vermögensaufbau, sind für viele ein großes Thema wie Belastung.

Dafür liegt der Bestattungsvorsorgevertrag schon bereit – sorgfältig abgeheftet. Weil man gelernt hat, auch das zu regeln, was andere lieber verdrängen. All das – und noch so viel mehr – wird Tag für Tag getragen. Still. Unsichtbar.

Woher kommt dennoch ihre Kraft? Warum lachen sie noch? Wo finden sie Humor und Lebensmut, wenn sie doch oft nur eine Belastung fühlen? Und dann kommen noch – die Floskeln: „Du bist so stark“, „Ich bewundere dich“. Worte, die nichts ändern, Worte, die eher verletzen als trösten. Denn in Wahrheit kämpft jeder Kranke allein, Runde für Runde gefühlt die 20.000 in einem Boxkampf ohne Ende. Und während der Gegner immer stärker wird, wird das Publikum weniger. Irgendwann steht man taumelnd im Ring – und keiner schaut mehr hin.

Suchen Patienten gesetzliche Hilfe und Ausgleich für ihre gesundheitliche Strafe, so schauen sie ins Grundgesetz. Da heißt es in Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Artikel 2: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Doch für viele chronisch kranke Patientinnen und Patienten scheint dieser Grundsatz, medizinisch wie sozial, keine praktische Anwendung mehr zu finden. Ihre Lebensrealität, subjektive Wahrnehmung, zeigt, dass diese Sätze oft wirkungslos bleiben – durch ein Dickicht aus Gesetzen und Paragraphen, die sie im Alltag relativieren.

Hinzu kommt, dass vielen Betroffenen die Kraft fehlt, ihr Recht über lange Instanzen überhaupt einzufordern. Ihre Würde ist in so vielen Dingen über alle Jahre verloren gegangen. So haben sie auch oft als Patient den Eindruck, wenn sie zu regelmäßigen Behandlungen erscheinen, sie hätten Ihren Verstand, samt Persönlichkeit an der Garderobe abgegeben. Warum sollten sich die Dienstleister auch mit ihnen auf einer Menschlichen Ebenen beschäftigen, es benötigt gerade in diesen überforderten Abläufen professionelle Distanz zum Eigenschutz ...

Was bleibt?

Eine Welt, die weiterläuft, während manche am Rand zurückbleiben. Ein System, das Behandlungen bietet, aber kaum noch Menschlichkeit. Ein Leben, das mehr Kraft fordert, als es gibt – und doch gelebt wird.

Kein Kind, das „Mama“ oder „Papa“ sagt. Kein „Ich liebe Dich“. Kein Arm, der tröstet. Keine Stimme, die sagt: „Ich bin stolz auf dich.“ Nur der eigene Wille, der immer wieder gegen die Grenzen des Körpers kämpft. Die kleinen Siege, die niemand sieht. Die Tränen, die keiner auffängt.

Und doch – sie stehen noch im Lebensring. Taumelnd, aber stehend. Nicht, weil sie stärker sind als andere. Sondern weil sie nie die Wahl hatten, schwach zu sein.

Vielleicht ist das die eigentliche Frage an alle: Sehen wir sie wirklich nicht? Oder erst dann, wenn wir selbst fallen …?

Reaktionen zum Text von Betroffen

- Spricht mir aus der Seele. Die Krankheit frisst einen auf. Man verliert so viel, was für andere normal ist, das Leben lebenswert macht. Wie ein Käfig, der zunehmend enger wird und man fragt sich, was zum Schluss noch übrig bleibt und wie man es schaffen soll… Wieder mal toll geschrieben!

- Ich finde es richtig gut geschrieben von dir und ich habe mich in sehr vielen Punkten wiedererkannt. Vielen Dank dafür!

- So wahr geschrieben, wie aus meiner Seele. Habe fast Tränen in den Augen. Ich fühle mich endlich verstanden und finde mich in Deinen Worten wieder. Ganz lieben Dank dafür.

- Was für viele und zutreffende Aspekte hinsichtlich Erkrankung und Psychosomatik...vielen Dank.

- Vielen Dank für diesen Text. Er ist mir sehr nahe gegangen!

-

Lang - das ist klar . Und groß- im Sinne von wahrhaftig . Du hast das Thema umgestülpt, kräftig geschüttelt , alles aufgesammelt, was da herausgeplumpst ist und darüber geschrieben. Und viele Leute haben staunend festgestellt, dass bei ihnen dieselben Brocken herumliegen , aber sie damit nicht mehr allein sind . Das Geröll im Weg wird zwar nicht weniger, aber - du hast jedem Brocken einen Namen gegeben - He , du Unsichtbargeröll, und du auch , du Alleinseinmüll, jetzt verschwindet mal einen Moment- es klingt nicht mehr so furchtbar . Und dein Bild von den kurzen regenfreien Intervallen unter Brücken während einer langen Autobahnfahrt , das hat es sehr gut getroffen .

- Was für ein Artikel…unfassbar gut!!! Du schreibst so toll, so treffend und so persönlich. Das wird vielen vielen Menschen sehr weiterhelfen.